| 問題 | 正解 | 解説 |

| 1 | 次のうち、定形郵便として使えない封筒はどれ?

| 角形1号 | 定形郵便物の条件は、長さ14cm〜23.5cm、幅9cm〜12cm、厚さ1㎝までの大きさで、重さが25gまで(82円)と50gまで(92円)となっており、角形1号は、大きさが条件外です。洋型2号、長形3号、長形4号は条件を満たしています。なお、定形郵便として使える定形封筒には長形3、30、4、40、角形8号、洋形1〜7号などがあります。

|

| 2 | 紙の長辺を綴じるファイルの呼称は?

| S型 | 紙の長辺を綴じるファイル・バインダーはS型(Sideopening)と呼ばれています。短辺はE型(Endopening)です。JISS5505で規定されています。

|

| 3 | JISの6号ノートは、セミB5サイズの179×252mm。では、本来の「B5」のサイズは?

| 182×257mm | 昭和38年頃までは、大学ノートなどと呼称されてB5正規サイズの182mm×257mmでした。当時は、原紙の四六判(768mm×1091mm)でB5を、8丁取りとしていました。しかしB列本判(765mm×1085mm)の原紙を使うようになって、それまでの8丁取りを、コストダウンや無駄なく紙を使う工夫として9丁取りとしたため、B5より少し小さくなりました。その小さくなったサイズ、つまり179mm×252mmを「セミB5」と称して各社から発売、昭和40年から始まったJIS規格にもノートや便箋の規格の一つとして加えたのです。本来のB5より少し小さいことから「セミ」を冠したといわれています。

|

| 4 | ホッチキスのJIS規格上の名称は「ステープラ」。では、針はJIS規格上何と呼称されている?

| ステープラ用つづり針 | JIS6036に分類、「ステープラ用つづり針」と呼称されています。一般的には、針の他、「しん」や「たま」と呼称する人もいます。

|

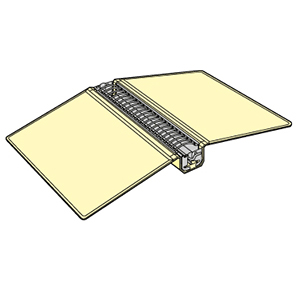

| 5 | 多穴式バインダーをMPバインダーともいうが、MPとは何の略?

| MultiProng | Prongは「フォークの股」という意味から、円弧状のクシで左右交互に中身用紙を刺し通す方法のことを呼びます。

|

| 6 | ファイルの一般的な収容枚数は1mmあたりコピー用紙何枚分と定められている?

| 10枚 | 日本ファイルバインダー協会でコピー用紙(64g/㎡)10枚と定められています。

|

| 7 | ノートの表紙に書いてある「A」や「B」や「M」。これは罫線の幅や種類のこと。では、「M」は何をあらわす?

| 縦罫 | ノートの表紙によく「A」とか「B」などの記号が表示されていますが、これらは罫線の種類を表しています。JIS規格スタート当時の規定でメーカー団体が決めた記号を「参考」として、表示することが望ましいとする紹介から、現在まで継続されています。因みにAは7mm、Bは6mm、太横罫は詳細規定はありません。

|

| 8 | 鉛筆の芯の硬さ(濃さ)。Fを入れる順番が正しいのはどれ?

| H、F、HB、B | Fは、HとHBの間に入ります。因みにHは「硬い」の意の「hard」、Bは「黒い」の意の「black」、Fは「ひきしまった」の意の「firm」です。

|

| 9 | 横罫ノートのA罫の罫幅は7mm、それではB罫の罫幅は何mm?

| 6mm | A罫は7mm、B罫は6mmです。その他にC罫は5mm、U罫は8mm、UL罫は10mm。

|

| 10 | 次のうち、鉛筆の芯の記号で軟らかい(濃い)のは?

| B | JISで9Hがもっとも硬くて色が薄いと定めています。硬度記号6Bから9Hに至るまで硬さが増加し、9Hから6Bに至るまで線の濃さが増加します。6B〜B、HB、F、H〜9Hの17段階あります。なお、JISでは定めていませんが、平成20年には、三菱鉛筆がuni発売50周年を記念して5種の硬度を加えた10Bから10Hまで22硬度のシリーズを発売しました。

|