| 問題 | 正解 | 解説 |

| 1 | 洗った書道筆を乾燥させる時の正しい方法はどれ?

| 穂先を真下に向けて乾かす | 洗い終わった筆は、毛筋を整えながら綺麗な円錐状にして、その形のまま穂先を真下に垂直に吊るして乾かします。

上向きにすると軸側に墨が染み込み墨だまりの原因となる、横向きにすると円錐形のバランスが崩れる、ドライヤーなどは毛を傷めもつれを起こすためです。

|

| 2 | 書道筆の購入時についているサヤ(透明キャップ)の扱い方で正しいものはどれ?

| 使わずに破棄する | 透明キャップは輸送・販売時に穂が傷まないように保護のためについています。筆を使用したあとにこのキャップでしまおうとすると、穂を傷めてしまったり、湿気による腐敗・悪臭のもととなります。キャップは破棄して、筆巻を使ってください。

あかしやのSNSでも「知らなかった!」と大反響の投稿でした。

|

| 3 | 半紙に2~4文字を書くのに適した書道筆(太筆)のサイズは?

| 3号(軸径約13mm) | 半紙に2~4文字書くのに適した太筆のサイズは、3号級です。ひとまわり小さめの4号も適します。

半紙名前書きや細字には8号級が適します。

なお、サイズ(号数)の規格はメーカーにより異なります。

|

| 4 | 筆メーカーあかしやが、初心者が楽しく書に馴染めるようにとの思いを込めて商品開発しているシリーズの名称は?

| 書写楽シリーズ | 筆を持つ位置がわかる筆、コシが強くて書きやすい筆、カラフルな筆、お手入れが簡単な筆、固まったり穂先が曲がってしまってもお湯で戻せる筆、楽しいデザインの墨液など、初心者が使いやすい工夫を凝らした「書写楽」シリーズを発売しています。

|

| 5 | 日本に筆の製法を伝えた人物は?

| 空海 | 遣唐使と供に中国に渡った空海が毛筆の製造を修めて帰り、大和の国の住人、清川という人に伝授したのが、奈良筆の、そして日本の筆づくりの最初といわれています。奈良筆は、その歴史と伝統に培われた匠の技と心を継承し、高い品質を守り抜いています。

|

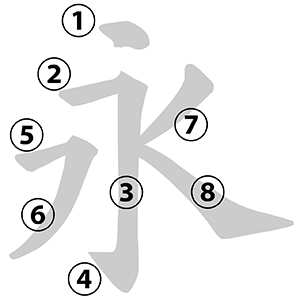

| 6 | 試筆の際によく書かれる「永」という字の点画には、書に必要な技法が全て含まれている。その技法は何種類?

| 8種類 | ①点②横画③縦画④はね⑤右上がりの横画、⑥左はらい、⑦短い左はらい、⑧右はらい、の8種類。

「永字八法」と言われ、試筆の際によく使われます。

|

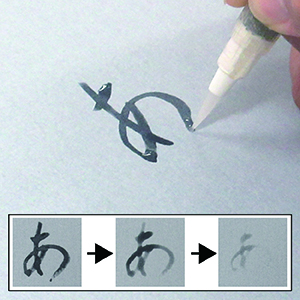

| 7 | 2020年度から小学1・2学年書写で導入された「水書」で、使わない用具はどれ?

| 墨 | 紙の表面に特殊な加工がされた「水書用紙」に水をつけた筆で書き、乾くと消えるので何度も練習できます。墨を使わないため汚れず、準備や片づけが簡単というメリットもあります。

水書専用の筆や水筆ぺんも発売されています。

|

| 8 | 「文房四宝」の「文」は文筆、「房」は部屋つまり書斎のことだが、その四つの宝とは筆、墨、紙と、あとひとつは?

| 硯 | 中国での文房具愛玩は漢代にはじまり、五代に盛んになり、宋代以降に「文房四宝」が文人達の間で多く語られるようになりました。なかでも消耗品ではない硯は骨董的な価値が高く、趣味の対象になったと言われています。

|

| 9 | 奈良筆や和紙など、伝統工芸の技法が息づくあかしやの筆ペンの名前は?

| 古都 | あかしや新毛筆「古都」は、京友禅や江戸小紋など洗練された日本の伝統文様の和紙で装飾した筆ペンです。奈良筆の製筆技術を生かした穂先で書き味にも優れています。

|

| 10 | 筆の穂先の一番長い毛の部分を何という?

| 命毛 | 穂先の一番長い毛を「命毛」と言います。文字通り筆にとって命といえる一番大事な部分で、鋭く尖っており割れたりせず良く揃っていることが良筆の条件です。

|